Забытые имена: братья Харламовы

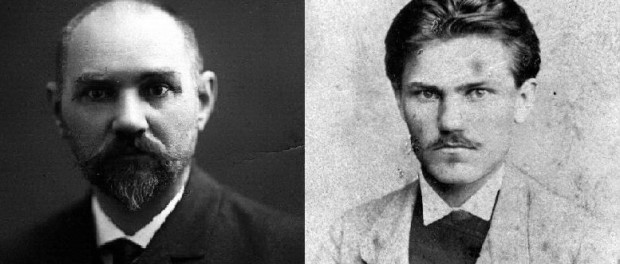

На фото слева направо: братья Николай и Иван Харламовы.

Николай Николаевич Харламов — академик живописи

Коллектив МУК «Камешковский районный историко-краеведческий музей» представляет имя выдающегося русского художника конца XІX – начала XX века Николая Николаевича Харламова. Его имя долгое время было предано забвению, а творчество фактически оставалось неисследованным. Только в последние годы начали появляться публикации.

Харламов родился в погосте Веретево Ковровского уезда Владимирской губернии (сейчас это Камешковский район) 19.02.1863 г. в семье священника. Путь «поповича» был, казалось бы, предопределен с самого рождения. С 1874 по 1878 г. он обучался во Владимирском духовном училище, затем в Духовной семинарии, но окончив ее, священником не стал. Художественные способности у него проявились еще в детстве, а в годы учебы страсть к рисованию еще более окрепла. В итоге тяга к искусству пересилила и в 1883 г. Харламов в возрасте 20 лет поступил в Императорскую Санкт-Петербургскую Академию художеств, где обучался сразу на 2-х отделениях: портретном и историко-жанровом под руководством В. Верещагина и П. Чистякова. Его однокурсниками были В. Серов, А. Рябушкин и А. Архипов. За творческие успехи Н. Харламов не раз удостаивался поощрений и медалей.

Завершив обучение со званием классного художника ІІ степени в 1892 г. Н.Харламов занял место заведующего и учителя в школе иконописания, в с. Холуй, где преподавал до 1901 г.[1] Село Холуй с очень давних времен было центром иконописания. Необходимость серьезного изучения иконописного мастерства не только как кустарного производства, заставляла и власть и церковь искать способы профессионального обучения. Инициативу по созданию иконописных школ во Владимирской губернии взяло на себя православное братство Святого Александра Невского. Первая иконописная школа была открыта в Холуе в 1883 г.[2] Но учителем был простой мастер иконописец, без художественного образования, поэтому обучение в школе почти ничем не отличалось от обучения в обычных местных мастерских. Много предстояло хлопот новому учителю. Школьное здание было тесным, в нём было темно и холодно. Нужно было расширить его и приспособить к требованиям иконописания; не было в школе почти никаких пособий для обучения, да и программу приходилось вырабатывать вновь. Харламов использовал свой опыт, полученный им в Академии художеств.

Возглавив школу, он расширил программу преподавания. Воспитанники школы под руководством талантливого педагога стали заниматься не только рисунком и живописью. Предложенная Харламовым программа включала и серьёзное изучение линейной перспективы, пластической анатомии человека, важнейших древнерусских и византийских образцов живописи, истории искусств.

Большую материальную поддержку новому учителю оказал Вице-президент Императорской Академии художеств, граф И.И. Толстой. По просьбе Харламова он неоднократно присылал деньги. Этим помог расширить здание школы, устроить при ней особую мастерскую, снабдить школу гипсами, рисунками, гравюрами, литературой по искусству и другими необходимыми пособиями. Как выпускник Академии художеств, он приучал своих учеников хорошо рисовать, справедливо считая рисунок основой основ творчества любого художника, будь то живописец, скульптор, график или архитектор, поэтому у Харламова главным предметом в Холуйской школе стало рисование.

Работа в холуйской школе надолго определила направление его собственного творчества – оно приняло культовую религиозную направленность. Из мастерской школы в этот период вышло более 3 тысяч икон, из которых многие исполнены им лично, многие по его эскизам, а большая часть им только подправлена. В 1896 г. работы учащихся Холуйской школы с успехом экспонировались на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. В журнале «Искусство и художественная промышленность» можно прочесть: «Работы учеников, выставленные в маленькой витрине… резко выделялись своими характерными особенностями и достоинством среди других образцов, показанных иконописцами».[3]

Образа Харламова и его подопечных составили целые иконостасы в различных церквях. Сначала, по свидетельству очевидцев, он работал «с явным подражанием Виктору Васнецову». Потом постепенно нашел собственный стиль.

В 1893-1898 г. Харламов был занят работой для Никольской церкви Русского посольства в Вене. Образа Харламова были одобрены. В отчетных документах о них говорилось: «Очень удачно исполнены в иконостасе иконы Харламова как по стилю и по духу, без рабского однако подражания старинным иконам, так и по своему колориту».[4]

В конце 19 века в г. Санкт-Петербург шли работы по строительству храма Воскресения Христова /Спас на Крови/. Его внутреннее убранство состояло из мозаичных работ. В 1896 г. Комиссия по строительству объявила конкурс на исполнение мозаик для храма. Поскольку Н. Харламов на Всероссийской Нижегородской выставке заявил о себе как о мастере церковной живописи и показал «определенную физиономию школы иконописания в селе Холуй»[5], его религиозными работами заинтересовалась Комиссия по строительству храма Спаса на Крови и настоятельно предложила ему принять участие в конкурсе. Комиссией была отобрана группа художников, но лучшими среди них стали Н.Н. Харламов, В.В. Беляев, А.П. Рябушкин. Они выполнили для храма Н. Харламов — 42 мозаики, В. Беляев — 48, А. Рябушкин – 17.

Самым значительным произведением Н. Харламова в Спасе на Крови стала мозаика главного купола «Христос Пантократор». Подлинно монументальная, плоскостная, лишенная дробности в цвете и рисунке, она выполнена в лучших традициях православной монументальной живописи. Выразительный, четко очерченный лик Спасителя исполнен магнетической силы. Высокая духовность, необычайная сила созданного образа делают его лучшим образцом мозаичного искусства. В ней художник окончательно определил самостоятельный иконографический тип Христа Вседержителя.[6]

«Христос во славе» или «Спас в силах» — одна из самых сложных иконографий. В ней заключен важный богословский аспект, и поэтому любые отклонения от иконописного канона грозят искажением истинного значения сюжета.

Спаситель Харламова представлен в сиянии золотой звезды – символически изображенного фаворского света. У его ног притаились силы небесные. Композицию обрамляет пояс из шестикрылых серафимов, к которому с четырех сторон примыкают символы евангелистов – крылатые лев и телец внизу, ангел и орел вверху. Образ в алтаре собора наполнен торжественным ликующим настроением. Харламов явно хотел показать не грядущее пришествие Христа, а прославление Господа небесными силами.

В главном алтаре находится еще одна мозаика Н.Н. Харламова – «Евхаристия». Она изображает литургический тип сюжета «Тайная вечеря», представляющий сакральный смысл установления обряда Причастия (Евхаристии), в отличие от исторического типа, в котором показан момент предсказания Христом предательства Иуды. В «Евхаристии» Спаситель правой рукой подает своим ученикам святой хлеб («сие есть Тело Мое», левой — чашу с вином (сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая»). Христос – главное звено композиции. Он – та цель, к которой следует идти всему человечеству.

Работы Николая Харламова в храме Воскресения в Санкт-Петербурге была важным этапом в его творчестве. Здесь он, будучи до этого момента востребованным, но все же художником второго плана, показал себя самостоятельным мастером религиозно-национального направления. Автор книги о храме Н. Нагорный писал: «Центральное место в мозаичной сюите храма принадлежит произведениям Н. Харламова. Он снискал заслуженную славу художника-монументалиста, вдохнувшего новую жизнь в канонические приемы византийского искусства». Известный мозаист В.А. Фролов среди немногих художников, кто глубоко понимал природу монументально-декоративной мозаики, называл Н. Харламова.[7]

В 1900 г. Харламов был привлечен к созданию мозаик для собора Святого Александра Невского в Варшаве.

Авторы проекта внутреннего убранства собора Н.В. Покровский и А.А. Парланд полагали, что Варшавский собор, как и храм Воскресения в Петербурге, должен знаменовать своим «внутренним содержанием о величии господства церкви в государстве» и отличаться стилевым единством. В списке художников, привлеченных к работе в храме, указаны В. Васнецов, Н. Харламов, В. Беляев, Н. Кошелев, Ф. Райлян, В. Фролов.

Работы Харламова получили одобрение со стороны заказчиков храма. За их исполнение Н. Харламов удостоился ордена Святого равноапостольного Князя Владимира 4-й степени.[8] За заслуги на поприще религиозного искусства «Санкт-Петербургская Академия художеств, постановлением своим 25 октября 1910 г. за известность на художественном поприще признает и почитает Николай Николаевича Харламова своим академиком по уставу 15 октября 1893 г. с правами и преимуществами, установленными академией».[9] К этому почетному званию его представляли Л.Н. Бенуа, М.П. Боткин, Т.П. Котов.

В настоящее время храма Александра Невского в Варшаве не существует. Он был уничтожен в 1926 г.

В начале XX века была развернута оживленная полемика о дальнейших путях развития монументальной живописи. Предполагалось учредить при Академии курс техники стенной живописи. Собрание Академии принимает решение обратиться с просьбой к В. Васнецову взять на себя руководство мастерской. Но Васнецов отказывается и выдвигает кандидатуру Н. Харламова. В письме он пишет: «Из работающих ныне художников-иконописцев, без отношения к степени их художественного таланта, я мог бы указать на г. Харламова, который, мне кажется, наиболее ознакомлен с древне-иконописными подлинниками, и который мог бы послужить делу ознакомления учащихся художников с подлинниками».[10] Совет Академии, в который входили И.Е. Репин, В.В. Суслов, Н.П. Кондаков, Л.Н. Бенуа, М.Л. Боткин, Г.И. Котов, отклонили предложение Васнецова. Они знали Харламова и были довольны его произведениями, но считали, что художник работает в узкой сфере церковного искусства и слишком консервативен, тогда как мастерская монументальной живописи преследовала более широкие и радикальные цели. Но мнение Васнецова о Харламова для нас очень ценно. Свое преподавание и руководство Холуйской иконописной школой Харламов оставил в 1901 г., переехав в с. Тименка возле Палеха. Здесь по своему проекту он построил большой особняк с мастерской и хозяйственными постройками, разбил парк по соседству.

Харламов продолжает писать иконы, заканчивает работу для Великокняжеской усыпальницы Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Из 4 эскизов образа Божией Матери, представленных на Высочайшее усмотрение, император Николай ІІ утвердил 3. К 1912 г. по его картонам на фасадах усыпальницы были установлены мозаичные иконы Богородицы с Младенцем: Федоровская на южном, Казанская на восточном, Смоленская на северном.

Революция изменила жизненный уклад всей России. Никто уже не строил церквей, не нуждался в их росписи. Не нужны стали иконописные училища и мастерские. Казалось бы, для Харламова это должно было обернуться жизненной катастрофой. Но он остался верен себе и своему делу, писал иконы, иногда в период нужды брал заказы на картины от Академии художеств и частных лиц, а также занимался делами волостного земства. В 1919 г. от возглавил подотдел искусства местного уездного отдела народного образования в г. Вязники.

В особняках вязниковских купцов и фабрикантов — Сенькова, Демидова, Лаптева — остались произведения искусств большой ценности. Органы новой власти не имели достаточных знаний, чтобы оценить это наследие. При его участии была сохранена прекрасная коллекция живописи и икон, которая стала основой Вязниковского музея. А Н. Харламов стал его первым директором.[11]

В 1923 г. Н. Харламов оставляет свою деятельность в Вязниках и посвящает остаток жизни только творческой работе. По предложению Иваново-Вознесенского губкома создает галерею образов видных революционеров текстильного края: С.И. Балашова, М.А. Багаева. Е.Н. Дунаева и др. Всего около 80 работ.

Предчувствуя свою скорою кончину, Харламов предложил отдать свой дом в Тименке Ивановскому отделению союза писателей. По невыясненным причинам писатели отказались от подарка. А жаль: эстетическую и художественную ценность представлял не только особняк, картины и иконы художника, но и уникальная коллекция полотен, которую собирал Николай Николаевич. Начиная с Репина, с которым был дружен Харламов, все более или менее значительные собратья по кисти конца XІX века были представлены в ней, а знаменитый исторический живописец Рябушкин завещал весь свой архив, эскизы и этюды Николаю Николаевичу. Где сегодня все эти богатства?[12]

Умер Николай Николаевич Харламов 04.12.1935 г. Расхищение сокровищ харламовского дома началось сразу после его смерти. Местные жители вспоминали, что палехской милиции поручили вывести иконы из дома Харламова и уничтожить их. Что-то уничтожили, что-то пустили под настил в конюшню, а часть икон удалось спасти. Оголенный дом в Тименке был в дальнейшем отдан в пользование детям. Летом 1956 г. по неосторожности кого-то из малолеток дом сгорел.[13] Лишь чудесный липовый парк да бывшая конюшня Харламова, в которой долгие годы размещался сельсовет. Напоминают ныне о художника в Тименке. Похоронен Харламов на сельском кладбище. Несколько лет назад усилиями художников Холуя и Палеха на могиле установлен крест.

Вот так и получилось, что иконы и храмы, которые расписывал Харламов уничтожены или стоят разоренные, а портреты революционеров убраны в запасники Ивановского музея. Остается надеяться, что будет сохранена память о нашем выдающемся земляке, будут проводится выставки его работ и со временем издадут монографию – альбом о творчестве академика живописи – Николая Николаевича Харламова.

С. Кудряшова. Камешковский районный историко-краеведческий музей.

[1] Искусство Холуя. Ярославль, 1980, стр. 151.

[2] Печкин М. Вершина и корни, Иваново, 2008, стр.70.

[3] Печкин М. Вершина и корни, Иваново, 2008, стр.73.

[4] РГИА. Ф. 789. Оп. 12. 1894. Д.43. Л.3

[5] Георгиевский В.Т. Школа иконописания в селе Холуй Владимирской губернии // Искусство и промышленность. 1899. №11. С.860.

[6] Спас на Крови. Храм Воскресения Христова. Санкт-Петербург. 2004. С. 20.

[7] Печкин М. Вершина и корни, Иваново, 2008, стр.73.

[8] РГИА. Ф. 789. Оп. 12. 1894. Д.4-з

[9] РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1883. Д.93-95. Л. 5.

[10] Гусакова В. Виктор Васнецов и религиозно – национальное направление в русской живописи конца XІX – начала XX века. СПб. 2008. С.166

[11] Ерофеев Ю. Первый директор филиала музея. // Маяк (Вязники), 5 июля 1980.

[12] Баделин В.И. Земля Иванов. Иваново. 2001. С.342

[13] Баделин В.И. Земля Иванов. Иваново. 2001. С.344

Забытый юбилей[1]

Изучая историю родного края, стремишься воссоздать картину жизни ушедших поколений, при этом неминуемо вносишь в неё свои собственные представления о той или иной эпохе. В связи с этим особую ценность приобретают свидетельства, рассказывающие о прошлом нашего края глазами современника, так сказать, из первых уст. Одним из таких литературных источников по истории Камешковского края являются воспоминания писателя Ивана Николаевича Харламова о своём детстве, проведённом в Верьетевском погосте Ковровского уезда.

Творчество И.Н. Харламова практически неизвестно современному читателю. Не дожив одного месяца до 33-летия, он, тем не менее, оставил после себя немалое литературное наследие. Иван Николаевич родился 18 апреля (по старому стилю) 1854 года в погосте Веретево Филяндинской волости Ковровского уезда (сейчас это территория Камешковского района) в семье священника Николая Александровича Харламова. Получив начальное образование в семейном кругу, И.Н. Харламов поступил в Суздальское духовное училище, а затем во Владимирскую духовную семинарию. Выйдя из четвёртого класса семинарии, он смог поступить в 1875 году в Петербургский университет на естественное отделение математического факультета, а затем перешёл на юридический факультет. Закончить учебное заведение помешал арест за публикацию политической статьи в журнале «Страна», где Иван Николаевич работал редактором.

Начав свою литературную деятельность с небольших зарисовок крестьянского быта, писатель постепенно пришёл к созданию глубоких содержательных очерков по истории церковного раскола и общинного права. Удивляет его энергия и работоспособность: в десятилетний период с 1875 по 85 гг. из-под пера автора вышло несколько десятков различных статей и очерков. В ту пору И.Н. Харламов, несмотря на молодой возраст, был достаточно известен в читающих кругах. Этому не в последнюю очередь способствовало знакомство с писателем Н.Н. Златовратским (тоже владимирцем), во многом повлиявшее на развитие литературного таланта Ивана Николаевича. Женитьба на сестре Златовратского Анне Николаевне ещё более сблизила две семьи. В письме к родным Златовратский извещает их о предстоящей встрече с Львом Толстым, отмечая, что «Толстой очень нами интересуется. Ив. Ник. с ним уже знаком». Одна из дочерей Н.Н. Златовратского даёт Ивану Николаевичу такую характеристику: «…Говорят, что это был очень одарённый человек. Человек исключительной честности и доброты. Близкий по своим убеждениям отцу, он был очень предан ему». Тем не менее, после ранней кончины И.Н. Харламов был практически забыт читателями на многие десятилетия. Ни при жизни, ни после кончины произведения писателя не были выпущены отдельной книгой, так и оставшись рассеянными по многочисленным периодическим изданиям 70-80-х годов позапрошлого века. Задача восстановления забытого имени своего земляка стоит сейчас перед сотрудниками Камешковского историко-краеведческого музея. Тем более что 2009 год – год 155-летнего юбилея со дня рождения Ивана Николаевича Харламова.

Веретевский погост, в котором священствовал отец писателя Николай Александрович Харламов с 1853 по 1864 годы, находился в 27 верстах от уездного города Коврова и в 50 верстах от Владимира и был известен с XVI века как вотчина Суздальского Покровского женского монастыря. Пятиглавый каменный храм с шатровой колокольней был заложен в конце XVIII века и освящён в 1802 году. В 1858 году (т.е. практически в описываемое время) население погоста составляло 8 дворов (35 постоянных жителей), а к 1923 году их количество сократилось до 10 человек. В настоящее время погост как населённый пункт уже не существует. О нём напоминает лишь разрушенный храм да разорённое кладбище со старинными надгробиями.

Детство, проведённое в маленьком погосте Веретево, затерявшемся в бескрайних лесах Среднерусской равнины, на всю жизнь запечатлелось в его памяти, прочно связывая писателя с родной стороной. Жизнь среди простого народа позволяла изнутри понять и изучить его быт, нравы и проблемы, что впоследствии давало обильный живой материал для очерков по истории общинных отношений и обычного права.

Данные воспоминания написаны в форме дневника, повествующего о жизни обитателей маленького погоста в шестидесятые годы XIX века, а также об учёбе в духовном училище. Они были опубликованы в журнале «Вестник Европы» за 1884 год (№5-6) под заголовком «Без начала и без конца». Ниже приводится первая часть дневника, рассказывающая о жизни в Веретеве. Они ценны тем, что являют нам редкий материал, живо воссоздающий быт одного из селений (уже исчезнувшего с карты) нашей малой Родины и рисуют неповторимые характеры его обитателей, живших полтора столетия назад.

С. Харитонов. Камешковский районный историко-краеведческий музей.

[1] Камешковская районная газета «Знамя», 19 июня 2009 г.

Без начала и без конца

…Я родился вместе с началом нашей «эпохи прогресса», в маленьком погосте, затерянном в лесу одного из глухих мест средней полосы. Я был, говорят, в детстве спокойным ребенком, что, по всей вероятности, происходило от того, что у меня был нянькой чуть ли не весь маленький погост. И хотя говорят, что у семи нянек дитя без глаза, но моя особа служит тому самым блистательным опровержением.

Милые, старые и молодые няньки, вот и ваши образы всплывают предо мной, и прежде всех, и яснее всех моя бабушка, крепкая, «день деньской» постоянно на ногах и в хлопотах, ворчунья с безумной добротой в глазах… О, как часто грозила ты мне постегать свежей крапивой спину, и как весело я смеялся этим угрозам и вместо крапивы всегда получал что-нибудь гораздо более вкусное и питательное… Я любил вертеться около бабушки; она была такая весёлая, живая, с громким голосом и громким смехом, и она рассказывала такие славные сказки. Но, хоть убей, я не помню теперь бабушкиных сказок, и только один рассказ так глубоко врезался в памяти, что и теперь, вспоминая бабушку, я вспоминаю и её рассказ, как она устраивала семью. Часто и охотно она вспоминала об этом; любил я слушать её быль, и моё детское сердце горело и страдало за баловницу-рассказчицу. То была грустная история, полная разнообразных хождений по инстанциям, обиды, неправды. Смутно помню я иные подробности, но зато колорит рассказа до сих пор совершенно ясен. История начиналась трагически: дедушка уехал в деревню с требой[1] и оттуда воротился – мертвым: он умер скоропостижно… На руках у бабушки осталась семья: двое учащихся сыновей и три невесты-дочери, а затем ничего, кроме надежды, что, может быть, по обычаю за одной из дочерей оставят место «с приисканием жениха». Нужны были, во всяком случае, хлопоты, а начальство, недовольное покойным, ещё обрадовалось случаю выказать своё недовольство на несчастной и беспомощной семье…

«Что делать! И от горя-то сердце разрывается, да тут ещё идолы эти изо рта последний кусок рвут…Ах, мои батюшки, горько как!.. Пережить то время не чаяла!» – и голос бабушки нервно дрожал, слеза блестела на глазах; и жалко было баловню-внуку своей милой бабушки…

Место наше было неплохое, и кому-то выходила очень хорошая «линия» занять весь погост. Для этого не жалели денег. Если бы, впрочем, и бабушка, как оказывалось из её рассказа, заткнула бы рот одному, да сунула бы тому-то, да подмазала такого-то, так и её дело пошло бы в ход и уладилось. Но том-то и дело, что решительно нечем было «сунуть и подмазать»… Все ей говорили, что дело её пропащее. Один только брат её, дедушка Матвей, поддержал и утешил беззащитную сестру.

Отчаяние придало бабушке храбрости (она и без того, по-видимому, никого и ничего не боялась) и «слопать» её оказалось нелегко. В губернии скоро «сам владыка» был до такой степени не доволен её неотвязными просьбами, её заявлениями, что, мол, ведь ей все обещали за столько-то, а у неё столько нет, а есть лишь одна правда, и т.д. – что он «сам» крикнул однажды:

— Бунтовская ты баба, — больше ничего!

-Ваше преосвященство, да вы мне правду-то отдайте…

Тогда она в синод отправилась с жалобой на архиерея. Ловкий старый сутяга-приказный страшными красками расписал в её прошении губернскую неправду, но всё же это было страшное дело – жаловаться в ту пору на архиерея. «Да уж мне всё равно было, — говорила бабушка, — что в самом деле?! Сирота, так и правды нет?.. Нет, думаю, что уж не поддамся, будь что будет!..»

Все отговаривали, однако, бабушку, рассказывали всякие страсти. Опять только один дедушка Матвей поддерживал энергию: «Иди, иди, сестра, хуже не будет!.. Пускай едят, да хоть не даром, не вот-тотчас!..» – и снабдил её лошадью, и отдал последние гроши на дорогу.

Бабушка добилась-таки пересмотра дела; но ведь для пересмотра оно было отослано туда же, где она всех так озлобила своим «бунтовским» упорством, и новое решение было бы, может быть, такое же, если бы, на её счастье, не приехал «на эпархию» новый преосвященный, ещё не знакомый с туземными отношениями, беспристрастный, внимательный. Он удовлетворил, как вполне справедливые, все просьбы бабушки…

«Да, так-то вот!.. И не чаяла жива быть, а добилась!.. Всего добилась и ни одна шельма, вот какая есть копеечка, копеечкой не попользовалась!..» – неизменно заключала свой рассказ бабушка. И, должно быть, очень уж пристально смотрели на неё внимательные глазенки внука, потому что бабушка также неизменно гладила его головёнку и прибавляла: «Так-то, внучек!.. Беда маленькому человеку на свете, — заклюют коршуны! Только, что с бою возьмёшь, то и счастье!..»

Да, она с собою взяла своё счастье: устроила новую семью, свила на месте разрушенного новое гнёздышко, и, «не покладывая рук», продолжала устраивать его, и торжествовала победу… Выразителем этого торжества неизменно являлся дедушка Матвей, когда приезжал к нам на праздники. Победный пафос возрастал в нём, обыкновенно, начиная с после обеда до поздней ночи, с неумолимо строгой постепенностью. Высокий, седеющий, с громогласным, оглушающим голосом, ходил он по комнатам нашего нового домика и заливался добродушнейшим хохотом; и хохот этот, вырываясь из растворённых летом окон, эхом звучал и разносился по лесу, со всех сторон обступившему маленький погост. «Возгаркнем!» – провозглашал он своим могучим голосом, и гости чуть не зажимали уши, а старый купец из соседней деревни, почётный прихожанин, умилялся и лепетал: «Экий голос у тебя, Алексеич, экий голос! Одно слово – труба архангелова!» «Нет, вот она, труба-то, вот взгляни!.. — и дедушка указывал на свою сестру. – Вот точно, мёртвых может разбудить, герой-то этот!.. Мужчине супротив неё не выстоять! А! Анафемы прокляты, они думали сироту слопать; думали правды на сём свете вот на эстолько нет?.. Мы-ста сила!.. Кто супротив нас?! А мы, на место того, выпьем!.. Ха, ха, ха!.. Сестра, бунтовская баба, выпьем что ли?.. Живы ли мы с тобой? Выпьем!..»

Достойным концом этого, всё возраставшего пафоса, было тоже неизменное выражение, резюмировавшее в одном высшем обобщении все мысли и чувства, волновавшие дедушку: «Stultorumplenasuntomnia!..[2]» — возглашал он после ужина, и непосредственно после громогласного исповедания этой истины отправлялся спать…

Совершенно идиллический характер имеют все мои личные воспоминания о маленьком погосте, и из этой сплошной идиллии остались в моей памяти особенно идиллические летние вечера… Солнце уже спустилось за лес, только остался багряный рассвет там, где дорога идёт к погосту, да верхушка высокой колокольни ещё горит огнём заката. Но и багряный просвет скоро бледнеет. Так приятно – свежо на улице, и так весело, потому что на улицу выбрались все обыватели мирного погоста. Все уже засветло поужинали, но сон ещё на ум не идёт, особенно нашей небольшой, но шумной ребячьей стае. Человек семь семинаристов приехали на каникулы, почти столько же есть взрослых невест. Хоровод составляется по вечерам на общей площадке среди погоста, и льётся унылый, чуть не похоронный семинарский напев. Даже развесёлая «Дунай мой, Дунай, веселый гуляй!» выходит так, что моё юное сердце охватывает какая-то непонятная, щемящая тоска, тяжелая, но и приятная в то же время. Стройно льётся тягучая песня, и присмиреешь, бывало, и слушаешь всем существом своим, хочется, чтобы снова и снова звучала песня. Под её звуки неведомо откуда вырастает в душе желание улететь вольной птицей далеко, далеко вместе с замирающими звуками…

Или вот ещё вечер – в церкви. В верхний ряд церковных окон ударили последние лучи заката и осветили фантастическими отблесками темнеющую внутренность. Свежесть волнами льётся в настежь открытые окна церкви, откуда только что разбрелась густая толпа народа. Остался там только причт, да семинаристы и я, их неразлучный спутник. Идёт какой-то богословский спор.

«Нет, это надо разъяснить, — гудит бас учёного дьякона Павла Дорофеича, — «и праведнаго жертву водою попалиша»… Это нельзя сказать, чтоб об Илье Пророке; я так полагаю тут… тово оно… некий таинственный смысл заключается…» Сыплются оживлённые возражения, но, так как спор идёт в алтаре, то говорят негромко и с расстановкой… Величайшим уважением проникался я к дьяконской учёности при таких спорах: он то и дело цитировал, и, кажется, мой отец и другой его товарищ – священники, отделывались всегда от дьякона только своей диалектикой. Тяжеловесная мысль дьякона скоро утомлялась в диалектических извивах богословия, но он не скоро уступал, тем не менее, поле сражения, спасаясь от диалектики за цитатами.

В церкви стемнело совсем, слипаются глаза, и я ухожу. Спор ещё продолжается. На дороге встречаешься с матерью или бабушкой: «Миша, зови отца-то, тащи его за полу, ужин стынет… Безрядники, нет им дня-то! Днём дрыхнут, а как ночью, так разговоры поднимут – не дождёшься!» Лениво возвращаешься в церковь. Компания уже выбралась из алтаря и стоит среди церкви в полуоборот к выходу. Очевидно, кому-нибудь пришло в голову новое соображение по предмету спора, и его обсуждают.

— Папаша, ужинать!..

— Сейчас, сейчас, милый… Нет, Дорофеич, уж ты не спорь, — верно!.. Потому сам видишь, — контекст… — и опять пошла история.

Добрались до выхода, опять стали; и уже на улице совокупными усилиями всего женского персонала погоста, наконец, разводят за день выспавшихся спорщиков.

«Ну, уж тохоть народ учёный! – ворчит на дьячка Андреича его супруга. — А эти тут же торчат, ушами хлопают. Ровно что понимают!..» «У, дура! – скороговоркой, несколько конфузливо бормочет Андреич, в душе признавая меткость замечания своей «дражайшей». — Умных людей и послушать занятно… Около умного и сам поумнеешь… Это, брат, не около тебя. Около тебя и последний-то умишко растрясёшь!..» «Ах, кривой дурак! – весело смеётся супруга. — Было бы ещё чего растрясти-то!..»

А дьякон дома, сидя за ужином, соображает вслух: «Эка, парень, забыл я эту штуку-ту!.. Надо справиться у Златоуста, это, надо думать, к тому… Забыл, забыл!.. Ну, да ладно, ещё я им подставлю закавыку!.. Ещё мы посмотрим!..»

Действительно, мне помнится, чуть не целое лето решался этот важный вопрос, в каком смысле разуметь должно: «и праведнаго жертву водою попалиша»?.. Этим вопросом занимались и на купанье, полураздетые, с папиросками и табакерками в руках; и у колодца, сидя вечером на старом насосе; и у кого-нибудь из спорщиков за чаем… Вопрос, кажется, так и сошёл со сцены нерешённым.

И неудивительно, что так надолго затягивались богословские споры: торопиться было некогда, жили все, сколько я помню, сытно. Только дьячки сами исполняли кое-какие полевые работы. Батюшки же и дьякон сами в поле не работали. Что же больше и делать было, как не вести богословские споры?.. Батюшки, конечно на церковный счёт, выписывали большую пачку духовных журналов и газет; часто видал я также и журналы светские. В нашем погосте любили «книжку». Батюшки читали охотно и много, а дьякон так просто был ненасытен. Всегда он сам находил случай «кстати» побывать на ближайшей почтовой станции в сроки получения журналов, и, залучив к себе книжки, не выпускал их из рук, пока не прочтёт всё до последнего листочка. Он исчитывал даже выписанный для меня отцом «Воскресный досуг», и давал мне постоянно немало труда подобрать по порядку страниц растрёпанные листочки сразу полученных трёх — четырёх номеров.

Учёный человек был дьякон Дорофеич. Он написал даже толкование на текст: «Изберите себе друга от мамона неправды». Это солидный труд. Позже я посетил как-то маленький погост и, вспоминая, с батюшкой, товарищем отца об умерших старожилах, вспомнил и о грандиозном труде Дорофеича; и до сих пор иначе я не представляю этого достопочтенного человека, как занятым – или писанием этого толкования, или производством какой-то сложной машины. Батюшка предупредительно при первом случае в церкви подвёл меня к библиотечному шкафу и показал стопу (буквально) красиво, старинным почерком, исписанной бумаги. «Вот, не хотите ли полюбопытствовать? – коварно посмеиваясь, спросил меня батюшка. – Вы ведь охотник до редкостей и курьёзностей натуры?.. А тут всё, по словам автора, «на натуральном разуме речений основано»…»

Я поблагодарил. Попробовал только вес (около полпуда), да запах (сырой, загнивающей бумаги), прочёл посвящение «десятилетнего труда Всемилостивейшему Архипастырю и отцу» и резолюцию: «Благодарю за усердие. Бог труды любит». Рукопись с надписью была, по-видимому, не прочитана: правда, оценку «усердия» можно было и на вес сполна произвести. А ведь между тем, о, честолюбец, ты посвящал своё «капитальное» произведение с громко высказываемой надеждой, что тебе отпустят на издание труда из «специальных сумм». Ах, это была стрела в сердце Дорофеича, когда его малое детище с благочинным было возвращено ему!.. И с этой стрелою он умер; говорят даже, что именно она-то и сразила беднягу. После получения рукописи он больше не писал ничего, кроме расписок и росписей в церковных книгах, и не продолжал постройку своей, должно быть, столь же глубокомысленной машины.

Разобрана потомством и сожжена в печи и машина Дорофеича после его смерти. Деревянная модель её занимала ровно половину самой большой комнаты его дома, и к ней он даже жену не подпускал ближе, как на расстояние другой незанятой половины. Мы же, малые ребята, не должны были подходить даже к дверям заветной комнаты. И мы свято хранили завет Дорофеича: мы боялись дьякона, боялись этой громадной головы со страшною черной гривой и широкой, вечно всклокоченной бородой. Мне всегда он казался колдуном, о которых я слыхал так много страшных сказок. Даже «мамона», которого Дорофеич десять лет объяснял, я представлял себе тоже таинственным каким-то колдуном, очень похожим на своего истолкователя. Впрочем, благодаря его машине, которую можно было видеть через окна, его и весь приход принимал за колдуна и побаивался. Его на свадьбах всегда сажали на самое почётное место, а за ним – батюшек. Бедный Дорофеич, а ведь ты принимал это всегда как заслуженную дань своим познаниям и способностям!..

Вспоминаю я теперь жизнь нашего мирного погоста и нахожу, что ведь, право же, его обитатели старались идти за веком. Струйка чего-то нового била и там решительно заметно, недаром то было время «возрождения»… Сосновый лес густо обступал маленький погост, но не спрятал, не мог схоронить его от действия «духа времени». Конечно, дух этот часто очень неуклюжими и своеобразными порывами веял сквозь узкую просеку лесной дороги к нашему погосту. Ну да ведь «кто ж Богу не грешен»? «Конфуза» и в центрах немало было, говорят…

Когда после освобождения[3] заговорили о свободе труда, о новых сельскохозяйственных системах, о земледельческих машинах, я помню, что и наш маленький погост не остался безучастным, равнодушным зрителем этого движения. Много и часто обо всех этих материях толковали у нас, а когда в наших краях образовалось сельскохозяйственное общество, мой отец написал в «Записки» статью о сельскохозяйственных приметах и получил за это красиво напечатанный диплом на звание члена-корреспондента общества, а Дорофеич принялся за изобретение молотилки. «Да, гм…, — басил он, — машина!.. Машина – дело великое!.. По нашему времени нельзя без машины!.. Мужик-то, вот увидите, во сколько себя оценит. С ним – дело брось! Это вот тут в «Записках» справедливо прописано…»

И Дорофеич изобрёл молотилку, «старомодную» в полном смысле слова. Это была точно «машина», вполне заслуживающая своё название: нечто столь же страшное, громадное и несуразное как и сам Дорофеич. Я и к этой машине чувствовал какое-то суеверное уважение и рассматривал её всегда на почтительном расстоянии, но помню, что погосту она доставляла всегда неиссякаемый источник потехи. До сих пор эта деревянная машина не разрушена и не разрушилась под безжалостным действием стихий. Грузно осела она в землю, и, когда я её видел, густая, весёлая, зелёная трава обступала её с какой-то ехидной улыбкой… По идее Дорофеича, громадное деревянное колесо, сплочённое из толстых брёвен, катится по жёлобу из самых длинных брёвен, какие только можно найти «на общественную пользу» в богатом церковном лесу, и выминает рожь из снопов, положенных перпендикулярно желобу…Увы! Колесо в действительности производило свою работу столь основательно, что не оставалось ни ржи, ни колосьев; в желобах оставалась какая-то сомнительная пыль, если рожь была суха, или не менее фантастическая грязь, если рожь была сыровата (первый опыт).

Десять брёвен леса, два десятка снопов ржи и год труда принёс Дорофеич на пользу общественную… И до сих пор свидетельствуют об этой жертве десять брёвен, обросших густой, весёлой, зелёной травой или полузанесённых пушистым снегом, но ещё не тронутых ничьей святотатственной рукой… О, не смейся над этим бедным памятником бедной мысли, случайный посетитель маленького погоста, — всё-таки это памятник возрождения нашего медвежьего угла и, как он ни курьёзен, — «в нём есть идея!..»

Впрочем, в наш скромный погост залетали идеи поглубже и пошире, чем вычитанная Дорофеичем в «Записках». Их привозил с собою в голове и в чемодане студент. Да, в числе обывателей нашего мирного погоста считали мы летом и студента, сироту, сына покойного дьячка Павлыча. Фёдор Борисыч был, как говорили у нас, «битка-парень». С пустым карманом, но зато с полным надеждами сердцем и с жаждущей света головой, окончивши семинарский курс, пустился он на удачу в Москву, и, когда не помню, был уже на последних курсах медицинского факультета. Часто декламировал он мне стихи и особенно своего любимого «Школьника», после которого обычно говорил задумчиво: «Славная, брат, штука!.. Да. Вот этак я, бывало, точь-в-точь, бродил по нашему сыпучему песочку в семинарию… Ты вот счастливчик!.. Тебя батюшка будет в тарантасе возить… Да тебе это ничего! У тебя глазёнки хорошо смотрят… Учись, мой милый, славный мальчик, учись… Не робей, не пропадёшь!»

Прекрасно говорил Фёдор Борисыч со мной; так просто, просто, душевно, мягко и рассказывал такие славные вещи: то приключения славного ламанчского рыцаря, то забавное враньё Мюнхгаузена, или Фенимора Купера. Он не учительствовал, но всегда после его разговоров или рассказов так хотелось самому узнать всё и рассказывать такие же хорошие вещи.

Я очень любил славного Фёдора Борисыча. С каким нетерпением ожидал я его приездов, когда узнавал от его старушки матери, что Федя рано уедет с кондиций[4] и завернёт в свой погост. И когда он приезжал, я совсем отбивался от своих однолеток приятелей и приятельниц. По целым часам я терпеливо просиживал с ним за удочками на берегу нашей маленькой рыбной речки, неотлучно сопутствовал ему в прогулках за грибами. Я не помню, спрашивал ли я его о чём-нибудь, а он вовсе не старался занимать или поучать меня. Но ему, должно быть, нравилось, что около него копошится и болтает, и смеётся его шуткам, его доброй, доброй улыбке, маленькое, любящее сердце, и он постоянно звал меня с собой. Он со всеми держался просто, душевно; он не рисовался своими знаниями, своими взглядами перед туземным и «наезжим» людом маленького погоста, не проповедовал свысока, хотя и не отказывался спорить. Он спорил горячо, даже раздражаясь, теми, очевидно, дикими возражениями, какие ему предъявляли батюшки-сверстники, и чуть ли не однокашники его по семинарии, и семинаристы, приезжавшие гостить на каникулы. Я часто присутствовал и при этих спорах; я ничего не понимал в них, но смелостью и гордой свободой дышали его речь и фигура, и я любовался им, я торжествовал его победы… Часто спор, оборвавшись, уступал место простой, душевной беседе; Фёдора Борисыча засыпали вопросами, и он рассказывал, объяснял, и батюшки потом говорили: «умница», «битка», «точно в рот кладёт – объясняет». «Горячая, горячая голова, не сдобровать!» — гудел, покачивая головой, Дорофеич. Действительно, должно быть, суждения Фёдора Борисыча приводили если не в ужас, то в весьма комическое смущение мирных обывателей маленького погоста. Иногда он читал с торжествующей улыбкой газету, на которую собеседники смотрели с таким же суеверным страхом, как я на «машину» Дорофеича. И мне нравились прекрасные звучные стихи, которые, увлекаясь, читал Борисыч из этой газеты; потом в бумагах отца я нашёл целую тетрадь, выписанных оттуда стихов и выучил их наизусть… «Горячую голову» любили в нашем погосте, гордились им. И хотя Дорофеич сурово покачивал головой и говорил, что «не сдобровать парню», но нужно было слышать, как он говорил: «Ведь я его, шельмеца, на руках нянчил, грамоте учил», — и какая гордость няньки своим возлюбленным питомцем сквозила в этих словах…

Был только один человек из приезжих в нашем погосте, который терпеть не мог Фёдора Борисыча, не мог говорить без злобных выкриков — это соседний управляющий, свысока обращавшийся со всеми в нашем погосте. «Мальчишка, выскочка! – кричал он каждый раз, как заходила при нём речь о Фёдоре Борисыче. — Это язва нашей жизни, это волки в овечьей шкуре! Для них ничего святого нет! Да им каторги мало, этим безродным проходимцам!.. Всех бы я их на осину!.. Эмансипация?! Кто раздул эту эмансипацию? Они, они всё, эти мальчишки, голытьба, которой терять нечего!.. Надо учить народ! (И он противно передразнивал манеру Фёдора Борисыча). Погодите, они вас выучат!»

Как страдал я при этих выкриках, как всей своей детской душой ненавидел это толстое лицо с его узкими, заплывшими жиром глазками; как обидно в моём сердце отзывались эти фразы о выскочках, которым терять нечего, для которых нет ничего святого… Я был маленький мальчик, я ничего не понимал в этой злобе, но, тем не менее, злился и сам, и сам хотел также чем-нибудь обидеть, унизить этого «зазнаишку»… Много раз потом мне приходилось слышать речи о выскочках и по отношению к себе, и к другим, и всякий раз те же чувства волновали меня, но уж я потом знал, что то кипит моя глупая кровь, моя глупая гордость…

Наши батюшки молчали обыкновенно при злобных выходках надменного соседа. Но с каким удовольствием слышал я потом, как и их задевало за живое, сердило это пренебрежение к уму, к энергии, с которой люди собственным лбом пробивают себе дорогу…

[1] Церковное приношение, пожертвование

[2] Глупцов повсюду полно. (лат.)

[3] Речь идёт об отмене крепостного права в 1861 году.

[4] Временное место домашнего учителя, репетитора в отъезд

Док. фильм «Погост Веретево» (ГТРК «Владимир», 2011 г.):

Спасибо Вам, Светлана Борисовна, и сотрудникам музея за публикацию таких ценных краеведческих материалов, сохранение нашей исторической памяти и традиций. Спасибо за помощь в организации краеведческой работы с учащимися.